フリーランスエンジニアの寿命は伸びてる?長く働くための戦略を解説

フリーランスエンジニアには「35歳限界説」などのイメージが根強く残っていますが、実際には40代・50代でも活躍しているエンジニアも少なくありません。

一方で、技術の進化スピードや年齢に対する先入観、健康面の問題など、キャリア寿命を短くするリスクも存在します。また、収入の不安定さや老後資金の不安から、将来への漠然とした不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、フリーランスエンジニアのキャリア寿命の実態や、短いといわれる理由、そして寿命を延ばすために実践できる具体的な方法について解説します。

フリーランスエンジニアのキャリア寿命とは?

フリーランスエンジニアのキャリア寿命とは、安定して案件を受注し、収入を維持しながら継続的に働ける期間を指します。会社員のような定年が存在しない一方で、実際には年齢やスキルの陳腐化、体力面の変化など複数の要因によって、キャリアが途切れてしまうケースもあります。

IT業界ではかつて35歳限界説と呼ばれる通説が語られてきました。これは、主に正社員のエンジニアに向けられたもので、35歳を超えると技術職を続けるのが難しくなるという見方です。しかしこの説は、管理職への異動を前提とした企業内キャリアパスや、年功序列型の人件費構造を背景としたものであり、現在のフリーランスエンジニアの働き方とは切り離して考える必要があります。

また、フリーランス市場では、40代以上の中高年層も多く活動しています。例えば、内閣官房新しい資本主義実現会議事務局・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁が実施した「令和4年度 フリーランス実態調査」によると、フリーランス全体のうち40代が約14.4%、50代が37.5%、60代も31.6%を占めており、30代〜60代で全体の約87%を構成していることが明らかになりました。特に50代・60代のボリュームが大きく、年齢を重ねてもフリーランスとして活躍している人が多い実態もうかがえます。

参考元:SEES「シニアエンジニアについての意識調査」(2021年9月発表)

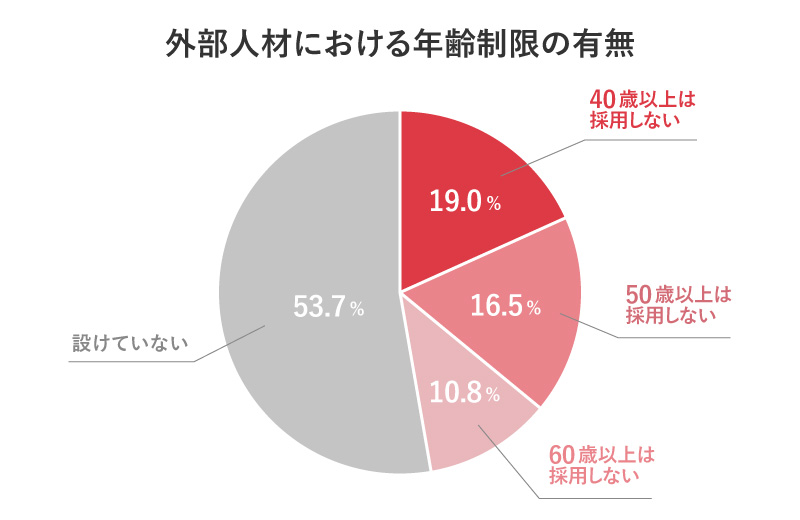

実際に、株式会社Miraieが2021年に実施した「シニアエンジニアについての意識調査」では、「外部人材を利用する際に年齢制限を設けていない」と回答した企業担当者は全体の53.7%にのぼりました。一方、「40歳以上は採用しない」が19.0%、「50歳以上は採用しない」が16.5%、「60歳以上は採用しない」が10.8%と、一定の年齢制限を設けている企業も存在するものの、半数以上が年齢にこだわらない姿勢を示していることがわかります。

とはいえ、年齢を重ねるごとに体力的・精神的な負担や、案件獲得の難易度が上がる傾向はあり、40代以降でキャリアの壁を感じる人もいるのが実情です。そうした現実に備えながら、自身の専門性や信頼性を高めていくことで、キャリア寿命の延長は十分に可能だといえるでしょう。

フリーランスエンジニアのキャリア寿命は短いといわれる理由

フリーランスエンジニアは自由な働き方が魅力ですが、キャリアを長く続けるのが難しいといわれることもあります。ここでは、キャリア寿命が短いといわれる主な3つの要因を紹介します。

収入が安定せず継続が難しくなる

フリーランスとして働く上で大きな課題となるのが、収入の不安定さです。案件の受注は基本的に個人の営業力や人脈に左右されるため、安定的に仕事を確保するのは、簡単ではありません。

特に、プロジェクトの終了やクライアントの都合で契約が打ち切られるケースもあり、収入が突然途絶えるリスクもあります。継続契約が取れなかったり、副収入の手段がなかったりすると、フリーランスとして長く働き続けるのは難しくなります。

年齢とともに案件獲得が難しくなる

年齢による案件獲得の難しさも、キャリア継続を妨げる要因のひとつです。40代以降になると、クライアントから「新技術に対応できないのでは」「柔軟性に欠けるのでは」といった先入観を持たれることがあります。

もちろん、豊富な実績や専門性によって高く評価されるケースも存在しますが、そうした強みが十分に伝わらない場合、若手と比較して不利な立場になることも否めません。特に、業界が若年層中心に動いている場合は、年齢が障壁となる可能性があります。

技術の進化に追いつけなくなる

急速な技術進化も、キャリア寿命を短くする原因のひとつです。IT業界では、プログラミング言語やフレームワーク、開発ツールなどが次々に登場し、常に新しいスキルを求められます。

特にフリーランスの場合、学習を後回しにしていると、あっという間にスキルが時代遅れになりかねません。クライアントの技術要件に対応できなければ、市場価値が下がり、案件の受注も難しくなります。

フリーランスエンジニアとしてのキャリア寿命を延ばすためにできること

キャリア寿命を延ばすためには、スキルの維持・向上だけでなく、働き方や生活習慣を見直すことも欠かせません。フリーランスという自由な働き方を長く続けるために、意識したい3つの取り組みを紹介します。

継続的なスキルアップの仕組みをつくる

フリーランスとして長く活躍するには、技術力の継続的な強化が欠かせません。IT業界は変化が激しく、新たなフレームワークや開発ツールが次々に登場するため、時代の流れに取り残されないための努力が求められます。

オンライン講座や勉強会への参加、技術書を読む習慣を取り入れることで、無理なく知識を積み重ねられるでしょう。さらに、実務に直結するテーマを選んで学ぶことで、学んだ内容をすぐに仕事に活かせる実践力も身についていきます。

信頼関係を築ける人脈やネットワークを広げる

フリーランスにとって、人脈は営業力にも直結する重要な資産です。継続的に案件を得るためには、スキルだけでなく、信頼関係の構築が不可欠です。

SNSでの情報発信や、勉強会・イベントへの参加を通じて、同業者やクライアントとつながることで、仕事のチャンスが広がります。直接営業が苦手でも、信頼関係を育てることで、紹介やリピート案件につながる可能性も高まります。

健康とメンタルを維持する生活習慣を整える

フリーランスは働き方の自由度が高い分、生活リズムや健康管理も自己責任です。不規則な生活や過度な業務負荷は、パフォーマンス低下や心身の不調を招く原因になります。

栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を意識しながら、日常的に体調を整えることが大切です。また、孤立してストレスを感じやすい働き方だからこそ、メンタルケアにも目を向けましょう。無理なく働き続けるためには、生活全体を整える意識が必要です。

年代別に見るフリーランスエンジニアの働き方

フリーランスエンジニアとしての働き方は、年齢やライフステージによって大きく変化します。ここでは、「20代」「30代~40代」「50代」以降の3つのステージに分けて、それぞれの特徴と充実したキャリアを築くために意識すべきポイントを解説します。

20代:経験と実績を積む時期

20代は、フリーランスとしての土台をつくる大切な時期です。報酬や条件にこだわりすぎず、多様な案件にチャレンジして実績を積むことが、将来の高単価案件獲得につながります。

特にこの時期は、吸収力が高く、技術トレンドにも柔軟に対応しやすい年代です。幅広い分野のスキルを身につけ、クライアントとの信頼関係を築く経験を重ねることで、将来のキャリアの選択肢を広げられます。

30代~40代:収入とキャリアの安定を図る時期

30代~40代は、実績を活かして高単価かつ長期的な案件を獲得することが重要になります。専門性を深め、得意分野でのポジションを確立できれば、収入の安定にもつながりやすくなるでしょう。

この年代は、結婚や育児、住宅購入などライフイベントが重なりやすい時期でもあります。そのため、効率的な働き方やスケジュールの調整を意識し、自分の生活に合った無理のないキャリア設計を心掛けることが大切です。

50代以降:価値提供型へのシフトとリスク対策

50代以降は、体力や働き方の制限を考慮しながら、自分の経験や知識を活かせる仕事へのシフトが効果的です。技術者としての現場スキルだけでなく、マネジメントや若手育成といった価値提供型の働き方も選択肢になります。

併せて、健康管理や老後資金の準備といった中長期的な課題にも目を向ける必要があります。無理のない働き方を模索しながら、自分に合った持続可能なキャリアプランを立てていくことが大切です。

老後に備えるためにフリーランスエンジニアが考えるべきこと

フリーランスエンジニアとして長く働き続けるためには、目の前の案件だけでなく、将来への備えも欠かせません。ここでは老後に向けた2つの観点から、準備すべきポイントを解説します。

老後資金の計画と積立の考え方

退職金がないフリーランスにとって、老後資金はすべて自己責任で準備する必要があります。将来必要な生活費を逆算し、計画的に積み立てていくことが大切です。

制度面では、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、税制優遇を受けながら資産を効率的に増やすことが可能です。特にNISAは年間360万円までの非課税投資枠があり、フリーランスにとって心強い制度といえます。収入が安定している時期からコツコツと積立を始めておくことが、将来の安心につながります。

退職後やセカンドキャリアの可能性

年齢や体力の変化を見据え、フリーランスとしての引き際を見極めることも重要です。完全なリタイアではなく、副業や趣味を活かした軽負担な働き方へ移行するという選択肢もあります。

また、ITスキルを活かして教育・研修・コンサルティングといった分野で活躍する道も広がっています。自分の経験や専門性を次世代へ伝えるセカンドキャリアを描くことで、年齢を重ねた後も無理なく意義のある働き方を続けていけるでしょう。

最新の法制度・税制改正はキャリア寿命にどんな影響を与える?

フリーランスエンジニアを取り巻く環境は、法制度や税制の変更によって大きく左右されます。特に近年導入された制度の中には、キャリア寿命の延伸に関わるものも少なくありません。ここでは3つの重要な制度を取り上げ、それぞれがフリーランスに与える影響を読み解いていきましょう。

インボイス制度の導入で受注機会と収入が減る可能性もある

2023年に施行されたインボイス制度は、フリーランスにとって大きな転換点となりました。課税事業者として登録しなければインボイス(適格請求書)を発行できず、企業が仕入税額控除を受けられなくなるため、免税事業者は取引の対象から外されやすくなります。

その結果、案件の受注チャンスが減ったり、単価交渉で不利になったりするリスクが高まります。自身の事業規模やクライアントの傾向を見極め、制度への対応方針を早めに決めておくことが大切です。

フリーランス保護法により契約の安定性は増すが、事務負担も増える

2024年に施行された「フリーランス保護法」では、契約内容の明示や報酬支払期限の設定が義務化され、フリーランスの権利保護が強化されました。これにより契約の透明性が高まり、報酬未払いや不当な契約打ち切りといったトラブルを防ぐ効果が期待されています。

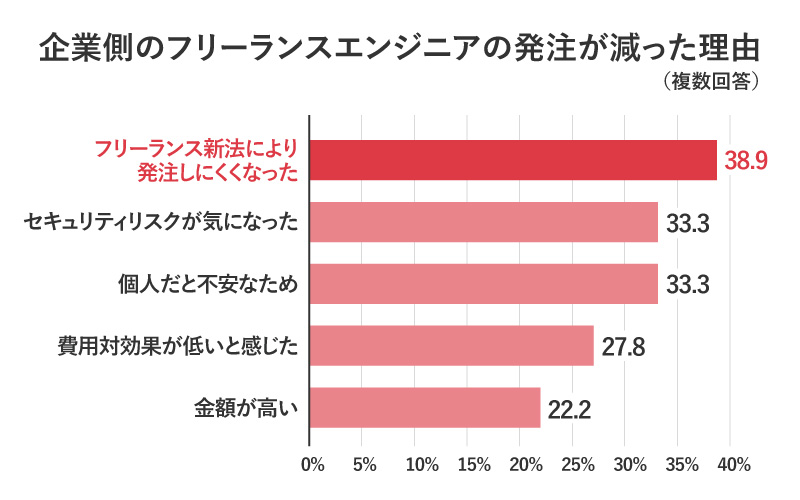

出典:PE-BANK調べ「ITフリーランスエンジニアへの発注に関する実態調査」(2025年2月発表)

しかし一方で、企業側の負担増により発注を控える動きも出ています。PE-BANKによる「ITフリーランスエンジニアへの発注に関する実態調査」では、「フリーランス新法により発注しにくくなった」と回答した企業担当者が38.9%に上りました。これは、書面対応やリスク管理の負荷増大が、発注意欲を下げる一因となっていることを示しています。

制度の趣旨を理解した上で、フリーランス側も信頼構築やスムーズな契約対応を意識することが、これからの安定受注に向けて求められる姿勢といえるでしょう。

こちらもチェック:

税制改正によって手取りが減少し、長期的な資金計画の見直しが必要になる

近年の税制改正では、所得控除の縮小や社会保険料の増加が進んでおり、可処分所得に影響が出るケースも増えています。こうした背景から、将来的な資金計画にズレが生じるおそれもあります。

長期的な安定を目指すには、支出の見直しや節税対策、会計ツールの活用などにより、収支管理を徹底しておくことが重要です。制度変更に柔軟に対応する力が、キャリア寿命を延ばすカギとなるでしょう。

フリーランスエンジニアが後悔しないキャリアを築くために

フリーランスエンジニアとして長く活躍するには、技術力だけでなく、信頼関係の構築や生活基盤の安定も欠かせません。継続的な学習を通じてスキルを高めるとともに、案件を安定的に獲得できる仕組みづくりが重要です。

とはいえ、すべてを1人で対応するのは難しいため、案件紹介や事務処理を支援するエージェントを活用してみましょう。

「PE-BANK」は、フリーランスエンジニアが本来の仕事に専念できるよう、案件の提案から契約・事務処理までを一貫して支援しています。また、スキルアップやキャリア設計に関するフォローも行っており、エンジニアが長期的に働きやすい環境づくりに力を入れています。自由な働き方を続けながら将来に備えたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事をシェア

関連記事